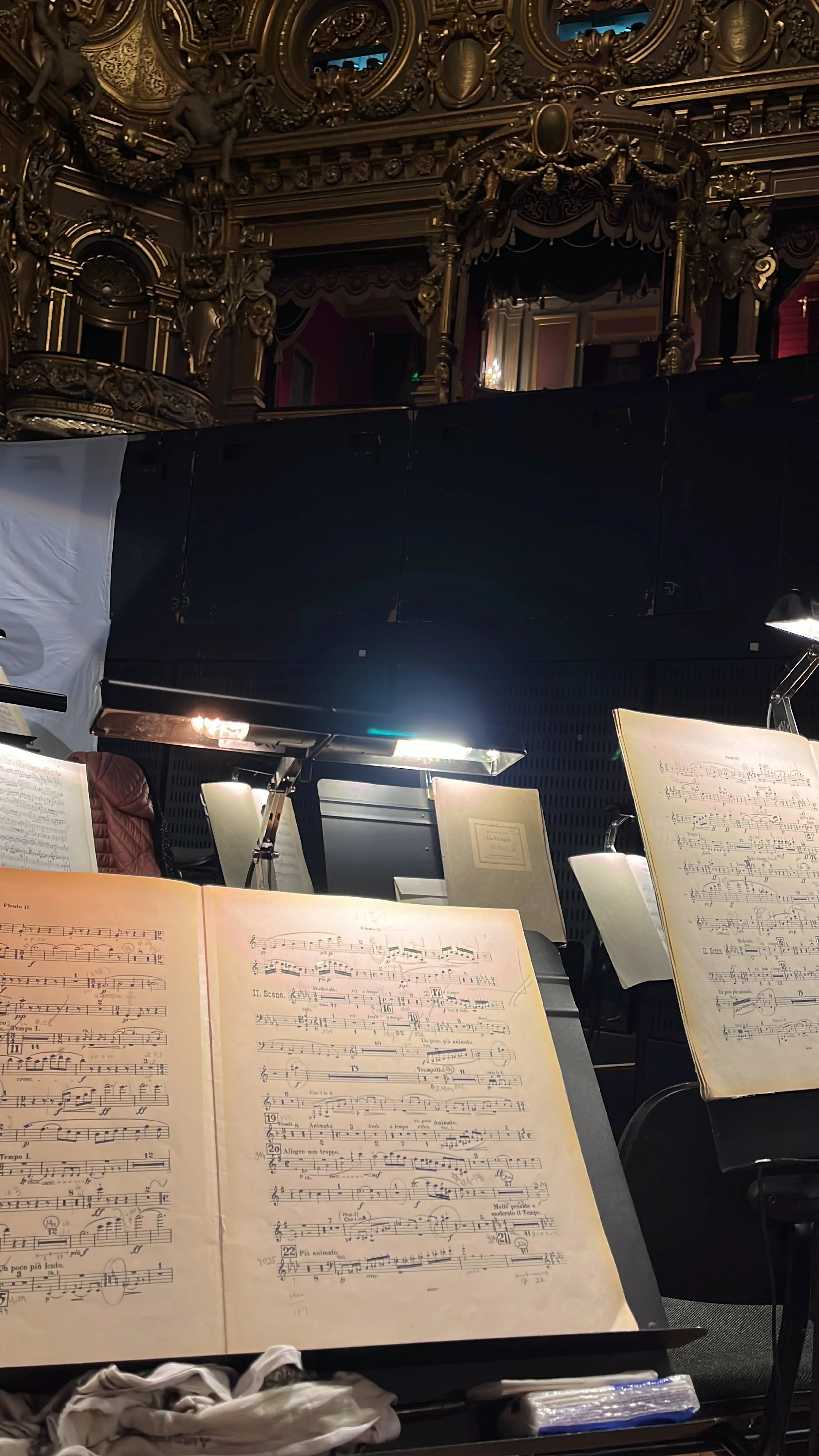

“Die Walküre”

Opera “Die Walküre” by Richard Wagner (1813 - 1883).

Orchestra Les Musiciens du Prince Monaco, conducted by Gianluca Capuano

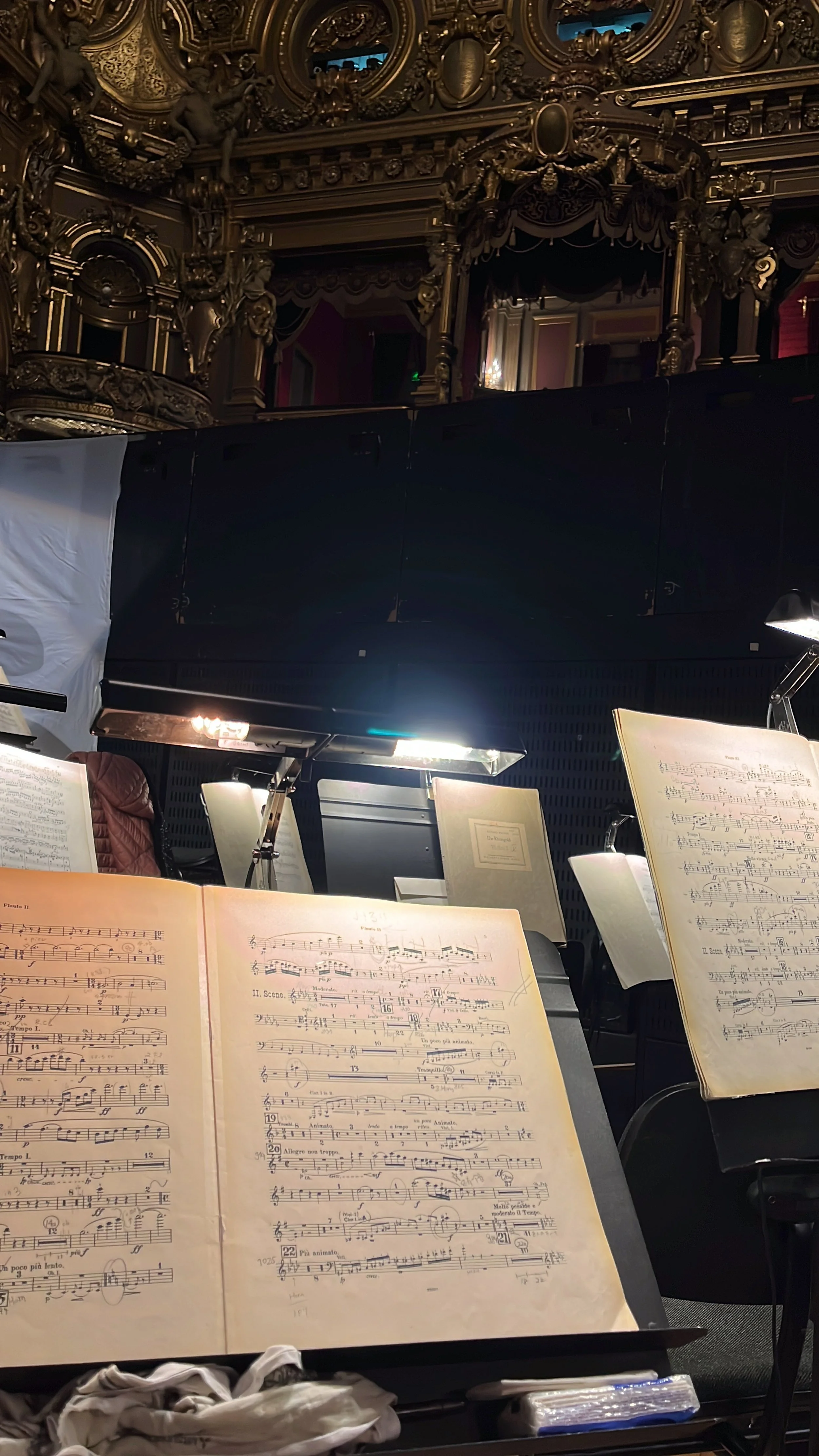

“Die Walküre”

Opera “Die Walküre” by Richard Wagner (1813 - 1883).

Orchestra Les Musiciens du Prince Monaco, conducted by Gianluca Capuano

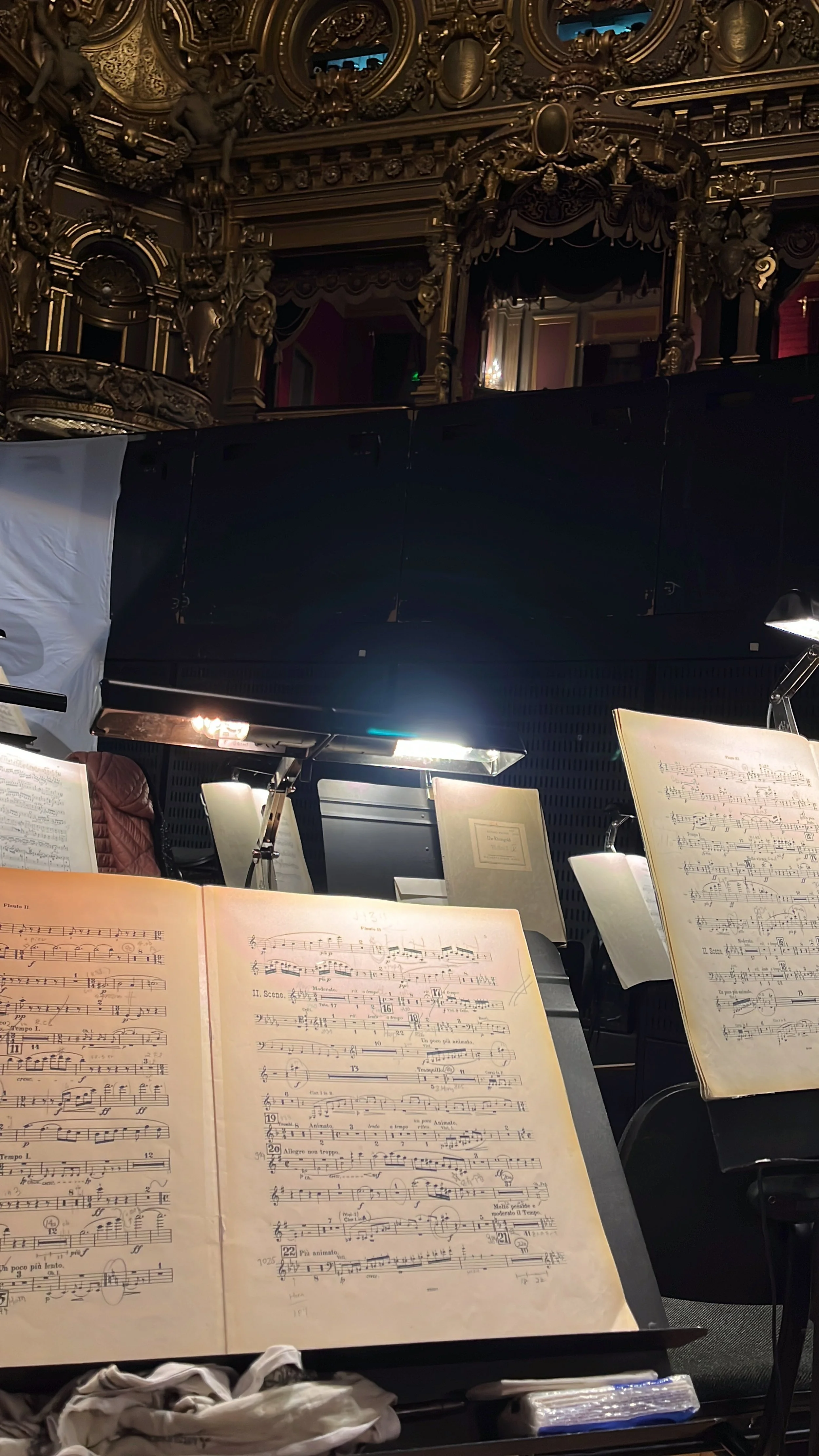

“Die Walküre”

Opera “Die Walküre” by Richard Wagner (1813 - 1883).

Orchestra Les Musiciens du Prince Monaco, conducted by Gianluca Capuano

"Die Walküre"

Opera “Die Walküre” by Richard Wagner (1813 - 1883).

Orchestra Les Musiciens du Prince Monaco, conducted by Gianluca Capuano

トラヴェルソとバロック・ヴァイオリンで聴くDuo Collection for Flute and Violin

バロック・ヴァイオリン奏者の保坂喬子さんと「最小の室内楽」とも言える二重奏のコンサートをお届けいたします。ボワモルティエ、テレマンのフルートとヴァイオリンのための作品やモーツァルトのオペラ「魔笛」の18世紀当時のアレンジ作品などをお聴きいただけます。それぞれ異なる様式の魅力的な小品を取り揃えております。

Ricercareプロジェクト・#1 コントラクション

ルネサンスから現代、そして未来へ。時代を超えて笛が紡ぐ“探求=リチェルカーレ”の響き。

オランダ・ハーグを拠点に活躍するトラヴェルソ奏者・築城玲子が、ライフワークとして立ち上げた新シリーズ「Ricercare(リチェルカーレ)プロジェクト」が始動します。その第1回公演《コントラクション》では、ルネサンスから現代にいたる作品群を並置し、笛の響きを通じて「探求=リチェルカーレ」の精神を体現します。ジョヴァンニ・バッサーノやヤコブ・ファン・エイクといった16〜18世紀の作品から、ドビュッシー《シリンクス》、そして気鋭の作曲家・福田拓人が築城に捧げた新作《トラヴェルソのためのコントラクション》の世界初演まで。演奏に用いられるのは、ルネサンス・フルート、18世紀のトラヴェルソ、19世紀のルイ・ロット製フルートと、三世紀をまたぐ歴史的楽器です。異なる時代と楽器が交錯することで生まれる新たな「構築=コントラクション」。親密な空間・両国門天ホールで、その瞬間をぜひご体感ください。

もっと知りたい!もっと聴きたい!テレマン Vol. 5 ー たて笛 to よこ笛 ー

日本で一番テレマンに詳しい” 音楽学者の佐藤康太による、楽しくそして熱いトークと共に、リコーダー奏者の宇治川朝政を中心とした“テレマンの音楽に魅了された” 演奏家によるコンサートで構成された、『もっと知りたい!もっと聴きたい!テレマン』シリーズの第5回です。

テレマンといえば、リコーダー?それともトラヴェルソ?

彼の生きた時代は、ちょうど縦と横、2つの「笛Flauto」が移り変わっていく時期でした。今回の「もっとテレマン」は、この2つの楽器に注目。それぞれの楽器のためにテレマンが書いた名曲をお届けします。レクチャーではそれぞれの楽器の説明はもちろん、「テレマンはいつまでリコーダー用の曲を書いてたの?」「リコーダー用の曲とトラヴェルソ用の曲、どっちが多い?」など、素朴な疑問にテレマン博士がお答えします。

主催:木の器

トラヴェルソとピアノフォルテでプラッティ

ジョヴァンニ・ベネデット・プラッティ(1697年頃〜1763年)はイタリアのベネト地方出身で、ケレッリなどの他の音楽家たちとともにドイツのヴュルツブルクに渡り生涯にわたって同地で活躍した作曲家です。

クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ(ピアノもフォルテも奏することができるチェンバロ)は1700年頃にイタリアでクリストフォリによって発明されました。

プラッティが存命中に直接ピアノ・フォルテとの関わりがあったとの文献は

いまのところ見つかってはいません。

しかし彼の死の翌年に、鍵盤楽器の演奏に長けていたパラフーティという人物から、ボローニャのマルティーニ神父に宛てられた手紙の中には『彼(プラッティ)がシエナにおいてそれに精通したという、小さなハンマー付きチェンバロのための素晴らしいソナタ、そしてその他、教会音楽や室内楽を作曲した』という記述があります。

では、もしかしたらこのフルート・ソナタもピアノフォルテでの演奏もされていた・・・!?というのが今回の演奏会のアイデアの発端です。

トラヴェルソとピアノフォルテでプラッティ

ジョヴァンニ・ベネデット・プラッティ(1697年頃〜1763年)はイタリアのベネト地方出身で、ケレッリなどの他の音楽家たちとともにドイツのヴュルツブルクに渡り生涯にわたって同地で活躍した作曲家です。

クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ(ピアノもフォルテも奏することができるチェンバロ)は1700年頃にイタリアでクリストフォリによって発明されました。

プラッティが存命中に直接ピアノ・フォルテとの関わりがあったとの文献は

いまのところ見つかってはいません。

しかし彼の死の翌年に、鍵盤楽器の演奏に長けていたパラフーティという人物から、ボローニャのマルティーニ神父に宛てられた手紙の中には『彼(プラッティ)がシエナにおいてそれに精通したという、小さなハンマー付きチェンバロのための素晴らしいソナタ、そしてその他、教会音楽や室内楽を作曲した』という記述があります。

では、もしかしたらこのフルート・ソナタもピアノフォルテでの演奏もされていた・・!?というのが今回の演奏会のアイデアの発端です。

トラヴェルソとピアノフォルテでプラッティ

ジョヴァンニ・ベネデット・プラッティ(1697年頃〜1763年)はイタリアのベネト地方出身で、ケレッリなどの他の音楽家たちとともにドイツのヴュルツブルクに渡り生涯にわたって同地で活躍した作曲家です。

クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ(ピアノもフォルテも奏することができるチェンバロ)は1700年頃にイタリアでクリストフォリによって発明されました。

プラッティが存命中に直接ピアノ・フォルテとの関わりがあったとの文献は

いまのところ見つかってはいません。

しかし彼の死の翌年に、鍵盤楽器の演奏に長けていたパラフーティという人物から、ボローニャのマルティーニ神父に宛てられた手紙の中には『彼(プラッティ)がシエナにおいてそれに精通したという、小さなハンマー付きチェンバロのための素晴らしいソナタ、そしてその他、教会音楽や室内楽を作曲した』という記述があります。

では、もしかしたらこのフルート・ソナタもピアノフォルテでの演奏もされていた・・・!?というのが今回の演奏会のアイデアの発端です。

Festival Klassiek Elburg 2025

DuoKaleidoscope plus One met Asako Ueda

“Franse Barok Trio”

*Pierre Danican Philidor (1681 - 1731)

Uit Premier oeuvre contenant six suites (1717)

“5de Suitte” d klein

Ouverture - premier Bourée - 2e Bourée - Chacconne

*Theorbe improvisatie (Solo)

*Joseph Bodin de Boismortier (1689 – 1755)

Uit IV Ballets de Village en Trio Op.52

“4de Ballet” G groot

Rondement - Gayment - Légerement - Doucement - Mouvement de Chaconne

Traversi Katja Pitelina & Reiko Tsuiki

Theorbo Asako Ueda

DUTCH CROWN JEWELS Symphonic Gems from the Court of Orange

Wilhelm Gottlieb Hauff (1750 – 1816)

Symphony no 5 in A

Allegro moderato – Andante – Presto

Josina van Boetzelaer (1733 – 1797)

Aria for Soprano and Orchestra, Op 2 no 1

Prenditi il figlio (a Tempo giusto)

Text by Pietro Metastasio, from Le cinesi

Wilhelm Gottlieb Hauff (1750 – 1816)

Concerto for Viola and Orchestra in D (1794)

Allegro moderato – Adagio – Rondo. Allegro

Christian Ernst Graaf (1723 – 1804)

Symphony in B flat, Op 16 no 2, “Clarinet Symphony”

Allegro – Andante – Presto

Josina van Boetzelaer (1733 – 1797)

Arias for Soprano and Orchestra, Op 2 nos 2 and 3

Tornate sereni (Andantino espressivo)

Text by Pietro Metastasio, from Achille in Sciro

Non sperar, non lusingarti (Allegretto)

Text by Pietro Metastasio, from Le cinesi

Johann August Just (c. 1750 – 1791)

Symphony in D, Op 8 no 1

Allegro – Andante – Allegro assai

“Das Rheingold”

Opera “Das Rheingold” by Richard Wagner (1813 - 1883).

Orchestra Les Musiciens du Prince Monaco, conducted by Gianluca Capuano

“Das Rheingold”

Opera “Das Rheingold” by Richard Wagner (1813 - 1883).

Orchestra Les Musiciens du Prince Monaco, conducted by Gianluca Capuano

“Das Rheingold”

Opera “Das Rheingold” by Richard Wagner (1813 - 1883).

Orchestra Les Musiciens du Prince Monaco, conducted by Gianluca Capuano

"Rheingold"

Opera “Das Rheingold” by Richard Wagner (1813 - 1883).

Orchestra Les Musiciens du Prince Monaco, conducted by Gianluca Capuano

トラヴェルソとクラヴィコードで疾風怒濤

この演奏会では桐朋の先輩である渡邊孝さんをお迎えして、クラヴィコードとトラヴェルソでヨハン・セバスティアン・バッハの長男、フリーデマンと次男、カール・フィリップ・エマヌエル、またJ. S. バッハの最期の弟子であったといわれるミューテルの作品などをお届けいたします。

J. S. バッハの息子たちの世代の音楽は、理性や規律を重んじたバロック時代への反駁であるかのような、時には爆発的とも言える感情の表出を音楽の中に取り入れた作品も多く『多感様式』または『感情過多様式』と呼ばれています。

クラヴィコードは、ピアノやチェンバロに比べると小型の鍵盤楽器で、弦をタンジェントと呼ばれる真鍮製の楔形の金具で下から叩くことによって音を出します。この機構のため、打弦の強さによって得られる強弱、そして他の鍵盤楽器では不可能であるヴィブラートをかけることもできます。

トラヴェルソはおおまかに言って17、18世紀にヨーロッパで使用されていた「フルート」です。現代のフルートのように金属製ではなく、木で作られていて指穴が7つあり、キィが1つ付いています。

クラヴィコードもトラヴェルソも大きな音は出ませんが、1つずつの音にそれぞれ違った色彩や陰影があり、次々と変化していく感情の濃淡を描きだすことができます。

お客様との距離が近い会場ですので、楽器を間近に見ながら演奏をお楽しみいただけます。

トラヴェルソとクラヴィコードで疾風怒濤

この演奏会では桐朋の先輩である渡邊孝さんをお迎えして、クラヴィコードとトラヴェルソでヨハン・セバスティアン・バッハの長男、フリーデマンと次男、カール・フィリップ・エマヌエル、またJ. S. バッハの最期の弟子であったといわれるミューテルの作品などをお届けいたします。

J. S. バッハの息子たちの世代の音楽は、理性や規律を重んじたバロック時代への反駁であるかのような、時には爆発的とも言える感情の表出を音楽の中に取り入れた作品も多く『多感様式』または『感情過多様式』と呼ばれています。

クラヴィコードは、ピアノやチェンバロに比べると小型の鍵盤楽器で、弦をタンジェントと呼ばれる真鍮製の楔形の金具で下から叩くことによって音を出します。この機構のため、打弦の強さによって得られる強弱、そして他の鍵盤楽器では不可能であるヴィブラートをかけることもできます。

トラヴェルソはおおまかに言って17、18世紀にヨーロッパで使用されていた「フルート」です。現代のフルートのように金属製ではなく、木で作られていて指穴が7つあり、キィが1つ付いています。

クラヴィコードもトラヴェルソも大きな音は出ませんが、1つずつの音にそれぞれ違った色彩や陰影があり、次々と変化していく感情の濃淡を描きだすことができます。

京都、東京ともにお客様との距離が近い会場ですので、楽器を間近に見ながら演奏をお楽しみいただけます。

トラヴェルソとクラヴィコードで疾風怒濤

この演奏会では桐朋の先輩である渡邊孝さんをお迎えして、クラヴィコードとトラヴェルソでヨハン・セバスティアン・バッハの長男、フリーデマンと次男、カール・フィリップ・エマヌエル、またJ. S. バッハの最期の弟子であったといわれるミューテルの作品などをお届けいたします。

J. S. バッハの息子たちの世代の音楽は、理性や規律を重んじたバロック時代への反駁であるかのような、時には爆発的とも言える感情の表出を音楽の中に取り入れた作品も多く『多感様式』または『感情過多様式』と呼ばれています。

クラヴィコードは、ピアノやチェンバロに比べると小型の鍵盤楽器で、弦をタンジェントと呼ばれる真鍮製の楔形の金具で下から叩くことによって音を出します。この機構のため、打弦の強さによって得られる強弱、そして他の鍵盤楽器では不可能であるヴィブラートをかけることもできます。

トラヴェルソはおおまかに言って17、18世紀にヨーロッパで使用されていた「フルート」です。現代のフルートのように金属製ではなく、木で作られていて指穴が7つあり、キィが1つ付いています。

クラヴィコードもトラヴェルソも大きな音は出ませんが、1つずつの音にそれぞれ違った色彩や陰影があり、次々と変化していく感情の濃淡を描きだすことができます。

京都、東京ともにお客様との距離が近い会場ですので、楽器を間近に見ながら演奏をお楽しみいただけます。

"French Baroque music for flute and theorbo”

With Theorbo player Asako Ueda, we will perform the pieces by J. M. Hotteterre, M. de la Barre, de Visee and Philidor.

The beautiful art gallery “De Twee Pauwen” is located in the heart of Den Haag, just nearby the Royal Palace.